2025年3月底,七部委聯合出臺的《安全生產責任保險實施辦法》為市場帶來了安責險將近26%的收益空間,并要求制定專項預算,據實支出,不得擠占、挪用。這一政策設計旨在通過市場化機制綁定企業、保險公司與服務機構的利益,推動安全產業從“成本中心”向“服務價值中心”轉型。

但問題也隨之而來:26%的政策紅利如何兌現?26%的收益能否真正全額落入服務機構口袋?執行中的不確定性成為最大阻礙:企業拒付費用、繁瑣的驗收流程等問題,讓服務機構對26%收益望而卻步。

一、政策紅利:26%收益的“剛性約束”

※最高21%的事故預防服務投入:保險公司需將不高于保費21%的資金用于風險減量服務(如隱患排查、技術培訓);

※5%傭金空間:保險公司可支付不高于5%的傭金給服務機構,覆蓋其運營成本與合理利潤。

三方共同參與事故預防工作。保險機構與專業的安全服務機構協同合作,共同為企業提供高質量的事故預防服務,真正幫助企業降低事故率,從而減少保險公司賠付支出。保險公司則從節約的賠付成本中,按約定比例向服務機構支付費用,最終形成“服務投入→風險減量→賠付降低→收益分成”的正向循環。

二、執行困境:26%收益的“現實攔路虎”

盡管政策設計完美,但落地時仍面臨四大挑戰:

1. 服務投入“縮水”

●虛列服務項目:部分機構通過“偽造檢查記錄”“虛增人工成本”等方式,壓縮實際服務投入;

●關聯方交易:保險公司將服務訂單定向分配給關聯服務機構,通過“高定價、低服務”模式變相占用資金。

2. 企業參與度不足

●服務成果不認可:企業認為服務“走過場”“與實際風險無關”,拒絕支付費用;

●配合成本高:企業需投入人力、時間配合服務(如整改隱患),常常消極應對。

3. 驗收流程“卡脖子”

●證明材料繁瑣:保險公司要求服務機構提供“非標準化”證明(如整改前后對比照片、簽字確認單),變相壓低收益;

●結算周期長:服務驗收后,保險公司因“財務流程”“內部審批”等原因拖延結算,甚至拒付。

4. 服務效果“不可驗證”

●風險減量無量化標準:服務機構難以證明效果與服務投入的直接關聯;

●保險機構缺乏動力:若服務效果未達預期,保險公司可能以“服務無效”為由拒付費用。

三、安環家破局:以“全鏈路生態”打通26%收益兌現路徑

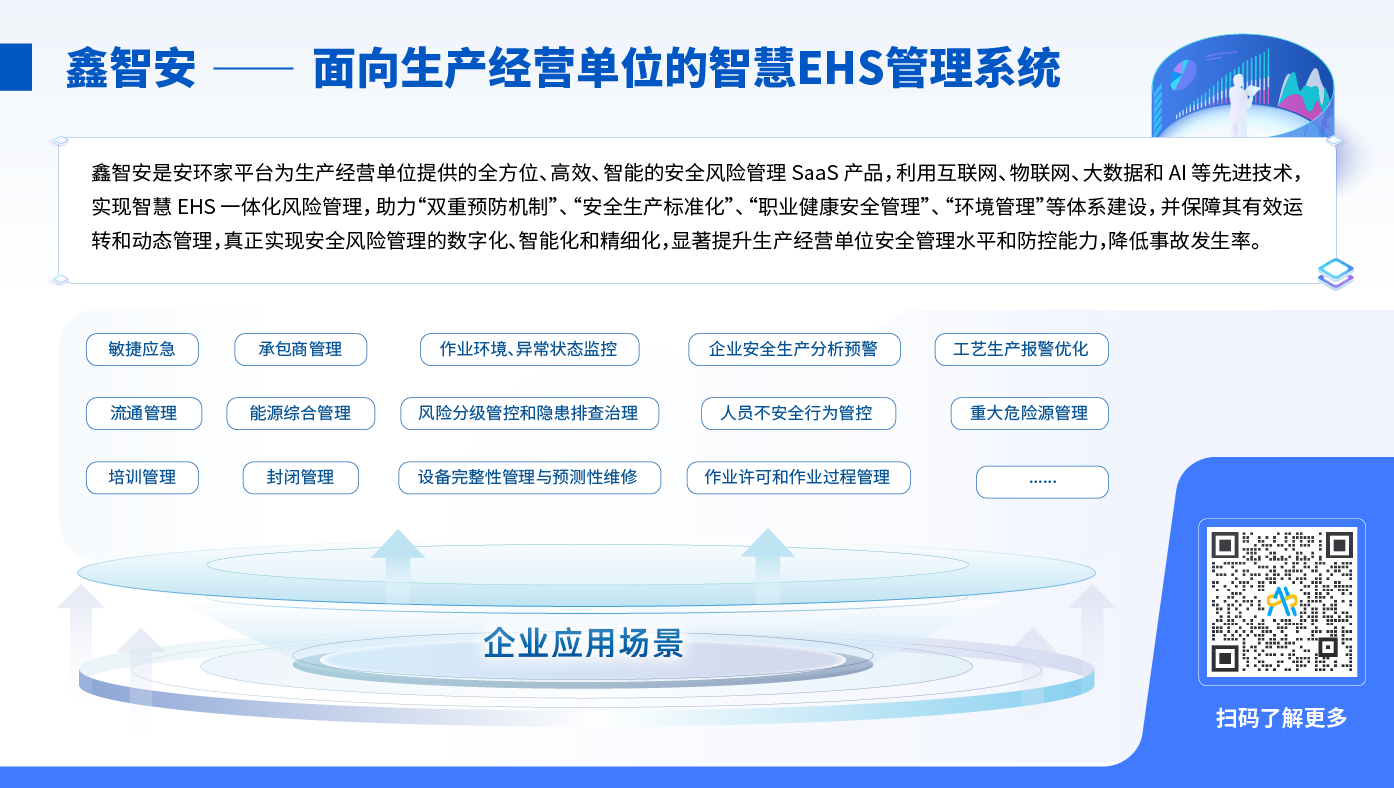

安環家平臺通過“服務+科技+機制”的創新模式,構建“投入可核定、效果可驗證、風險可兜底”的閉環體系,確保26%收益的確定性兌現。

●保險機構直鏈:平臺已與頭部財險公司達成戰略合作,服務需求實時推送。

●技術賦能:提供完善、適宜、有效的安全風險管理服務體系,覆蓋企業安全管理的八大要素,為企業解決實際問題。

●驗收標準化:系統根據預設指標,自動核定服務效果,生成不可篡改的驗收報告,保險公司無拒付理由。

●流程優化:服務驗收通過后,系統自動觸發結算流程,收益全額直達服務機構賬戶,無需人工干預。

●全方位支持:平臺提供持證人才供給、全國合規資質、事故預防技能培訓、職業責任險等一站式全方位支持服務。

安環家的實踐證明:構建“投入可核定、效果可驗證、風險可兜底”的閉環體系,26%收益的確定性遠大于不確定性。未來,隨著政策細化、技術迭代與模式成熟,安責險將成為安全產業高質量發展的核心引擎,而服務機構也將從“成本消耗者”轉型為“價值創造者”。

最終,26%收益的兌現,不僅是政策的勝利,更是市場化機制與生態協同的勝利。

機遇窗口期有限,快人一步成就不凡!

心動不如行動,馬上掃碼咨詢: